はじめに

ドローンを飛行させていて、墜落させてしまった、壁に衝突してしまった、突然制御不能の状態に陥ってしまった等々経験されたもしくは聞いた事があると思います。もし自分が飛行させていてそういった事態に直面した場合の正しい対応方法をご存じでしょうか。資格を取得された方であれば必ず学習する部分になります。国家資格になると修了審査時の口述審査に含まれる項目です。今後ドローンの飛行をさせたい方は、必ず覚えておいてください。

無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務

この制度は、無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者が、ただちに飛行を中止し、負傷者を救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。

では、事故又は重大インシデントが発生し、国土交通大臣への報告を怠った場合以下の様になります。

※ 事故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられます。

※ 負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い、2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

これは、例え負傷者が操縦者の家族・友人・会社の同僚であったとしても、必ず報告しなければなりません。第三者に迷惑を掛けていない、誰も見ていなかったからその場から早々に離れたでは、ドローンを操縦する資格はありません。車で事故を起こし何もせずにその場から離れますか?ドローンでも全く同じ事が言えます。以前にもコラム「ドローン事故を防ぐ為に知っておくべきこと」でも少し触れていますが、業務中に発生する事故が上位を占めています。それは、人の目に変わってドローンの活躍の場が見出されている証拠でもある一方で使用頻度が上がれば事故の発生率も上がってきてしまう現状があります。

事故又は重大インシデントとは

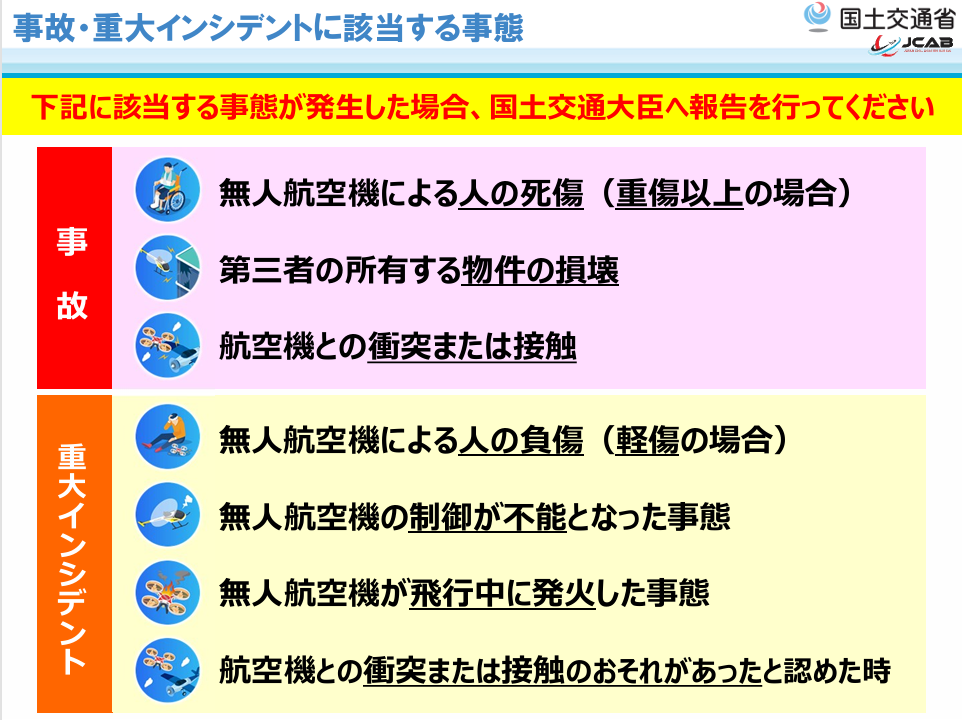

国土交通省のHPでも掲載されている内容になります。

無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、 無人航空機を飛行させた者は、ただちに飛行を中止し、負傷者の救護を行う発生した事態の詳細を国土交通大臣へ速やかに報告しなければなりません。報告の仕方は、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)事故等報告機能より速やかに報告ください。

事故又は重大インシデントに該当する事態は下記の通りとなります。

●事故

無人航空機による人の死傷(重傷以上場合)

第三者の所有する物件の損壊

航空機との衝突または接触

●重大インシデント

無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

無人航空機の制御が不能となった事態

無人航空機が飛行中に発火した事態

航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時

無人航空機の制御が不能となった事態に該当しなかった事例

重大インシデントとして報告されている事案の中で、「無人航空機の制御が不能になった事態」に該当しない事例が多数あったとの事で、よくある非該当事例をいくつか紹介いたします。

●操縦ミス

単純な操作の誤り(飛行経路の設定ミス、目測誤り等)によって墜落した事案については、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しません。

●フェールセーフ機能の確認不足

自動帰還機能が作動し、帰還中に樹木に衝突して墜落する事案が頻発しています。この場合、自動帰還機能は正常に動作しているものの、その想定される帰還経路及び帰還時の高度設定を飛行前に確認することで十分に事案を回避可能であったと思われる場合、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しないと考えられます。

●飛行前の機体点検不足

バッテリやプロペラが確実に装着できていない、機体に搭載されている各種センサー等のキャリブレーションが行われていない、経年劣化したバッテリを使用している、といった点検が不十分な状態で飛行を開始したことにより機体が制御不能となり、墜落する事案が頻発しています。このように、原因が飛行前点検が不十分であったことが明確である場合、「無人航空機の制御が不能となった事態」には該当しないと考えられます。連続して複数回飛行させる場合においても、毎回、確実な飛行前点検を行ってください。

※人の負傷や飛行中に発火した事態、航空機との衝突または接触のおそれがあったと認められる事態が発生した場合は、無人航空機の制御が不能となった事態に該当しない場合であっても、重大インシデントに分類されますのでご注意ください。

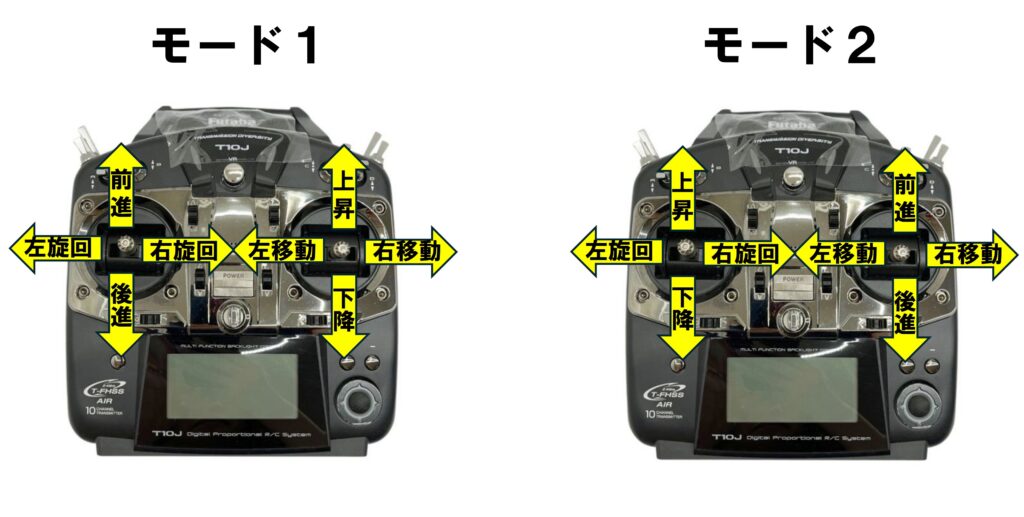

事例を見ると基本的な部分が多いと感じますよね。今さら言うまでもない内容ですが、操縦ミスに関しては、操縦者自身の技術・知識を上げる以外にありません。余談になりますが、受講者の方で、操縦モードをモード1からモード2に途中から変更される方がおられます。ドローンを操作した事がある人であればなんとなくこの気持ちがお分かりになられるのではないでしょうか。ただ、操学舘ドローンスクールでは途中からのモード変更は、オススメしていません。理由は、例えば突風によりドローンがふらついた場合に危険を感じ着陸しようとしたとします。モード1の場合右スティックを下げると下降していきます。モード2の場合同じ操作を行うとドローンは後退していきます。これも瞬時に行う際に、操作ミスが発生し激突したり墜落してしまう可能性もあります。モード変更を途中で行う判断をされる方の特徴としてあくまで弊社の場合になりますが、モード1の場合八の字飛行の時に左スティックで前進と旋回を同時入力しながら飛行を行います。モード2の場合、右スティックで前進しながら左スティックで旋回を行います。文章を書いていても頭が少しパニックになるくらいです。余談が長くなり過ぎてしまうのでこの辺りで止めておきますが、モードによって操作が微妙に変化しています。一概に報告されている操作ミスが上述の内容とは限りませんが、経験不足・機能の把握不足でミスが発生する事も多いと思います。

国土交通省のHPでは、いつどこでどのような事故が発生したか報告のあった事故又は重大インシデントを掲載しています。少しの注意や確認で防げた内容が多いように感じました。慣れてきた頃や急いでいた場合の時は要注意です。いつも行っていた事を疎かにしてしまった事が原因になり得ます。個人的には、資格を取得しているか否かまで掲載して欲しいと思っています。

事故又は重大インシデントの報告方法

無人航空機に関する事故又は重大インシデントに該当する事態が発生した場合、ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0) の事故等報告機能を用いて、報告先官署宛てに速やかに報告を行ってください。

DIPS2.0を用いた報告手順はこちらを確認して下さい。

報告先官署

◆許可・承認を受けた飛行

該当の許可・承認を発行した官署※飛行許可・承認手続きを行った官署

◆許可承認を受けていない飛行※カテゴリー1等の飛行

飛行した場所を管轄する官署

もし無人航空機が墜落した場合

●回転しているプロペラには絶対に手を出さない

理由:墜落後もプロペラが回転を続ける中、機体の電源ボタンを操作しようとして怪我をするケースが多発している。

対処法:動いている機体に近づくのは大変危険です。キルスイッチ等、日頃から機体の動作を強制的に停止させる操作を確認し、即座に対処出来るように備えて下さい。

●不用意に近づかず、まずは安全を確認する事

理由:無人航空機に多く使用されているリチウムポリマー(LiPo)バッテリは、落下等で強い衝撃を受けると発火する危険性があります。

対処法:衝撃が加わった直後は異常が無くとも、時間を置いて発火する恐れがあります。触れる前にバッテリが膨張していないか等、必ず状態を確認して下さい。

最後に

今回は、事故又は重大インシデントについて解説していきました。万が一事故又は重大インシデントに該当する事案が発生したら報告する事を忘れずに行って下さい。また、発生してしまった場合、落ち着いて行動する事を心掛けましょう。普段は分かっていても、その時は突然訪れます。どれだけ心構えをしていても思考が停止してしまう事やパニック状態に陥る事もあります。中々単独で飛行される場面は少ないと思いますが、補助者を付けて飛行中も危険が及ばないか監視出来る環境を作り安全に飛行させましょう。自分の得意な飛行方法だけを行わずに苦手な飛行も克服しておくことも重要です。また車の話になってしまいますが、左折が苦手だから右折しかしないなんてことはありませんよね。ドローンで行える飛行は扱えるようにしておかなければ危険回避能力は向上しません。

仕事や趣味の為にドローンを扱う際は、細心の注意を払いましょう。操学舘ドローンスクールでは、屋内でのレンタルコートサービスも提供しております。ドローンでお困りの方は、まずは操学舘ドローンスクールへご連絡下さい。